馬智全:漢代西北邊塞的“市藥”

内容摘要:西北漢簡中關於“市藥”的記載,反映出漢代西北邊塞存在前往河西及中原内地購買藥物的活動。購買藥物時由邊塞候部、候官、部都尉、郡太守等機構發出傳書,説明市藥者前往地點以及享有乘坐車輛傳馬、住宿傳舍的待遇,可見政府對市藥活動的支持。漢簡中藥橐與邊塞守禦器具并列,説明醫藥是邊塞重要的戰備物資。敦煌懸泉置發現的包藥的古紙,是認識漢代藥物保存的重要文物。紙張上記載的藥物,爲治療傷寒、風濕、外傷等軍用藥物,一般是從内地采購,也有從西域傳入的藥物。漢代邊塞的市藥活動,是漢代邊塞安全保障的重要組成部分。

關鍵詞:漢簡;市藥;藥橐;古紙

在漢代西北地區出土漢簡中,有數枚簡牘記載了邊塞“市藥”的情况。這些漢簡均爲符傳文書,對市藥的機構、人員和目的地都有明確記載,對於認識漢代醫療狀况具有一定價值。由於醫藥出產的地理性特點,異地購藥在漢代應是普遍的現象。傳世文獻對於漢代市藥活動記載并不多見,考察簡牘文獻中“市藥”的記載,以及邊塞藥物存儲使用狀况,對全面認知漢代醫療活動不無裨益。

一、史籍記載的藥物采買

上古神農嘗百草,是對藥物藥性的辨別。周初,“大伯、仲雍辭行采藥,遂奔荊蠻。”太伯、仲雍借采藥之名避讓王位,讓周太王亶父傳位給公季以至姬昌,説明周初已有外出采藥的行爲。戰國秦漢之際,方術大興,派遣方士到海外神山求采不死之藥,成爲統治者追求長生的要道,史書對此多有記載。

《漢書·效祀志》:“自威、宣、燕昭使人入海求蓬萊、方丈、瀛州。此三神山者,其傳在勃海中,去人不遠。蓋嘗有到者,諸仙人及不死之藥皆在焉。”

《漢書·效祀志》:“後五年,始皇南至湘山,遂登會稽,并海上,幾遇海中三神山之奇藥。”“秦始皇初并天下,甘心于神仙之道,遣徐福、韓終之屬多齎童男童女入海求神采藥,因逃不還,天下怨恨。”

《漢書·效祀志》:“漢興,新垣平、齊人少翁、公孫卿、欒大等,皆以仙人、黃冶、祭祠、事鬼使物、入海求神采藥貴幸,賞賜累千金。”“天子於是幸緱氏城,拜卿爲中大夫。遂至東萊,宿,留之數日,毋所見,見大人迹云。復遣方士求神人采藥以千數。”

以上爲戰國秦漢時方士尋神山采“神藥”、“不死之藥”的情况。其中有采藥貴幸者,得千金賞賜。當然,所謂“不死之藥”是不存在的,但是方術之士接受皇帝賞賜,去到外地采藥,從目的上説是一種市藥行爲。方士遠赴外地求采靈藥,也是藥物出產地域性的反映。

二、西北漢簡記載的“市藥”

上個世紀以來,西北地區出土漢簡文書中有邊塞“市藥”活動的記載,可見漢代醫療運行方式。

臨之隧長威爲部市藥,詣官封符,八月戊戌平旦入

286·11

此簡出自居延甲渠候官(A8),簡文記載甲渠候官萬歲候部臨之隧的隧長威爲候部去市買藥物,到候官開出符傳。簡文記載隧長威到候官的時間爲八月戊戌平旦。該簡説明了萬歲候部需要市買藥物時,有下轄隧長外出市藥,市買藥物需要符傳文書,因此要到候官封符,可見候部市藥的情况。

〼□常樂爲官市藥長〼

73EJT26:126

此簡出自肩水金關(A32),簡文記載了人名“常樂”,上部有殘缺筆劃,似爲“長”字殘筆,則“常樂”應是候長或隧長職務。“官”,指候官,説明常樂是爲候官去購藥,而“長”,從文例看,應是地名,很可能是長安。如是則該簡説明了居延地區市買藥物到長安去的情况。

始建國天鳳元年十二月〼

戍卒市藥右平郡〼

73EJF3:44

此簡出自肩水金關,簡文紀時始建國天鳳元年(14),簡牘下殘,右側記載到右平郡市藥的事項。據簡文語意,很可能是“爲戍卒市藥右平郡”,則也是邊塞購買藥物的情况。右平郡,地名,應爲新莽時對酒泉郡的稱謂,《漢書·地理志》:“酒泉郡,莽曰輔平。”酒泉郡居長安之右,曾稱“右平郡”。因此,此簡反映了新莽時戍卒到酒泉市藥的情况。

元始六年四月己未朔辛未,張掖居延騎司馬實兼行城司馬事,移過所縣道河津

關,遣令史孫政爲官市藥酒泉郡中,當舍傳舍,從者 /令史陽

73EJT4H:10+61

此簡出自肩水金關,是居延都尉府開出的傳書,説明令史孫政爲官市藥酒泉郡中。簡文紀時爲元始六年(6),是西漢後期簡牘。簡文記載購藥的地點也是“酒泉郡中”,距離相對較近。購藥的人爲令史孫政,具有一定身份,他“爲官市藥”,很可能是爲候官購藥。孫政購藥有“當舍傳舍”的資格,可見漢代邊地對“市藥”行爲的重視。

建昭二年正月辛酉居延都尉實丞□□謂過所縣道津關當舍傳舍

居延都尉遣屬……

爲吏民市藥張掖郡中 從者如律令 /屬宗書佐禹

73EJD:40A

該簡也出自肩水金關,是居延都尉府發出的傳書。簡文“民”字原釋作“□”,殘存筆劃爲“![]() ”,可以確認是“民”字殘筆。簡文内容爲居延都尉屬“爲吏民”到張掖郡市藥的情况。簡文紀時建昭二年(前37),是元帝時居延都尉府購藥的記載。居延都尉屬張掖郡太守管轄,則是在本郡市藥的情况。

”,可以確認是“民”字殘筆。簡文内容爲居延都尉屬“爲吏民”到張掖郡市藥的情况。簡文紀時建昭二年(前37),是元帝時居延都尉府購藥的記載。居延都尉屬張掖郡太守管轄,則是在本郡市藥的情况。

黃龍元年三月癸卯朔壬戌,敦煌大守千秋、長史奉憙謂過所河津關〼

肥市藥安定郡中,乘用馬二匹,當舍傳舍,從者如律令,十月辛丑〼

ⅡT0115③:346A

該簡出自敦煌懸泉置,是敦煌太守府發出的傳書,説明名叫“肥”的人到安定郡中市藥,安定郡到敦煌郡有一定距離,可見市藥地理範圍廣闊。由於簡牘殘缺,不詳是爲何機構市藥,從傳書簽發者來看,爲敦煌郡市藥的可能性要大一些。市藥者享有“乘用馬二匹”、“當舍傳舍”的資格,是官方購藥行爲。

李立市藥長安

ⅡT0113①:84

該簡出自敦煌懸泉置,上下殘缺,很可能也是敦煌頒發的傳書,説明李立到長安市藥的情况。長安爲西漢都城,這次市藥行爲距離較遠。漢代少府屬官有太醫,藥物應當齊備,邊塞到長安市藥應是常態。

建始五年二月辛未朔壬辰,敦煌玉門司馬意

□乘用馬二匹,軺車一乘,當舍傳舍〼

Ⅱ90DXT0214②:31A

市藥三輔界中,乘用馬二匹軺車一乘〼

Ⅱ90DXT0214②:31B

該簡出自敦煌懸泉置,簡文兩面書寫,字體一致,内容相關。簡文是敦煌玉門司馬開出的傳書,司馬爲部都尉的下屬,則該傳書爲玉門都尉發出的可能性較大。傳書内容是説明有人到三輔界中市藥。三輔,指京兆尹、左馮翊、右扶風,“三輔界中”,所指範圍較廣,市藥地理不限一處。市藥者享有“乘用馬二匹、軺車一乘”的資格,依據正面簡文,還可“當舍傳舍”,則該次市藥是官方行爲。

從以上漢簡記載的市藥情况來看,漢簡記載的市藥者所持傳書有邊塞候部、候官以及部都尉、郡太守等機構發出,可見市藥活動廣泛。市藥的目的地有酒泉郡、張掖郡、安定郡、長安、三輔界中等地方。市藥者需要到官方機構去開出傳書,市藥者享有“乘用馬二匹”、“軺車二乘”、“當舍傳舍”的待遇。從西北出土漢簡來看,居延、肩水、敦煌都有到内地市藥的行爲,市藥是漢代公務出行的重要組成部分。

三、漢簡中的“藥橐”與西北邊塞藥物管理

與漢代醫療政策相關的,除了對“市藥”活動的記載外,簡牘文獻中關於“藥橐”的記載也值得關注。藥橐,指盛藥的袋子。《詩·大雅·公劉》:“乃裹餱糧,于橐于囊。”毛傳:“小曰橐,大曰囊。”藥橐專稱,則是盛放藥物的專用袋子。

〼藥橐三各三枚直五十□〼

73EJT25:93

該簡出自肩水金關,上部殘缺,簡文明確記載了“藥橐三”,應是指藥橐三枚。三枚藥橐價值五十,以漢代物價而論,價格也不便宜。

……不肯歸也,莫當隧長于曼所屬,從在張未召

二 ┛三日,言方君毋它,皆與關嗇夫家室俱發來,度且到

……

73EJF3:197A+174A

……

許有秩坐前,善毋恙,間者起居毋它,甚善,□叩頭因言

□□□□□問起居行來,取□弦及䖟矢箭三枚,藥橐二枚,迫

73EJF3:174B+197B

該簡出自肩水金關,内容爲書信。簡文殘缺,“許有秩”之“許”,原釋爲“誠”,簡文爲“![]() ”,當以釋“許”爲是,爲姓氏。相關辭例如“趙有秩坐前頃不相見良苦臨事”(73EJF3:430)。簡文記載了囑託朋友所取的物品,有弦、䖟矢箭三枚,以及藥橐二枚。藥橐與守禦器具并列,可見是邊塞備用物品。

”,當以釋“許”爲是,爲姓氏。相關辭例如“趙有秩坐前頃不相見良苦臨事”(73EJF3:430)。簡文記載了囑託朋友所取的物品,有弦、䖟矢箭三枚,以及藥橐二枚。藥橐與守禦器具并列,可見是邊塞備用物品。

□□ □□□ □□ □

橐一□ 㯼一 藥橐五 櫝丸一 角支一落一

一斗㯼 落一 出火遂一具 眇一

73EJD:47

該簡出自肩水金關,從簡文記載來看,“櫝丸”“出火燧”等物品都是邊塞守禦器具,這些守禦器的數量不多,很可能是烽燧器用。簡文記載“藥橐五”,數量相對多一些。或許是一個烽燧有戍卒數人,每人有單獨的藥橐。或許是不同的藥物分開存放,因此有多個藥橐的情况。無論如何,藥橐與守禦器具并列記載,反映出藥橐是邊塞守禦器物的組成部分。

從上面三簡可以看出,藥橐是漢代邊塞常見物品,在烽燧器物中,藥橐與弦、䖟矢、櫝丸、出火燧等守禦器具并列,説明藥橐也是守禦器物的組成部分。前述書信簡中托人取物有藥橐二枚,説明藥橐如果缺少,需要隨時配備。那麼,邊塞出現的諸種“市藥”行爲就能得到現實的理解。

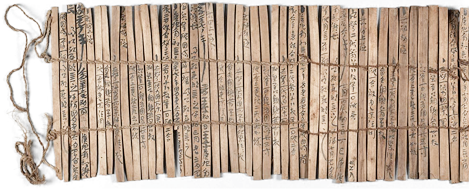

四、漢代包藥用紙與醫藥保存

邊塞漢簡記載的藥橐,具體盛納什麼藥物,沒有明確記載。不過在敦煌懸泉置出土的漢代古紙上,確有藥名的記載,對於認識漢代藥物保存狀况具有積極意義。甘肅省文物考古研究所《甘肅敦煌懸泉置遺址發掘簡報》説:“敦煌懸泉置出土寫有文字的殘片10件,其中漢紙9件,晉紙1件,爲文書殘片和藥方。時代據同出簡牘的地層,可分爲3個時期。西漢武、昭帝時期3件,T0212第4層出土。色白,紙面粗而不平整,有韌性。T0212④:1正面隸書‘付子’,18×12釐米。T0212④:2,正面隸書‘薰力’,18×7釐米。T0212④:3,正面隸書‘細辛’,3×4釐米,均爲藥名。根據紙的形狀和折疊痕跡,當爲包藥用紙。”

“付子”古紙

“薰力”古紙

“細辛”古紙

發掘簡報指出的西漢武、昭時期的包藥用紙,不僅是認識漢代紙張形成的重要文物,而且對認識漢代醫藥保存狀况多有裨益。這三張寫有藥名的紙張中,面積最大、保存最好的是寫有“付子”的紙張。該紙整體呈長方形,上有明顯的折皺痕跡。從折痕來看,紙張呈兩個中心的折疊狀,兩個中心位於紙張兩側,可見紙張原本是對折在一起的,符合包裝用紙的特性。紙張兩個中心點處破損嚴重,應該就是因包裝物品而磨損。紙張右半的左下側寫有“付子”二字,墨色書寫,隸書寫就,字體優美大方,説明這是規範書寫,并不是隨意題寫的情况。

付子,即附子,藥物名,爲多年生草本毛茛科植物烏頭的旁生塊根。《神農本草經》:“附子,味辛,溫。主風寒咳逆邪氣,溫中,金瘡,破症堅、積聚血瘕,寒濕踒躄,拘攣膝痛不能行步。生山谷。”附子屢見漢代簡牘,武威醫簡“治傷寒遂(逐)風方”:“付(附)子三分,蜀椒三分、澤舄(瀉)五分,烏喙三分,細辛五分,術五分,凡五物,冶合,方寸匕酒飲,日三飲。”(簡6-7)“治雁聲□□□言方:術、方(防)風、細辛、薑、桂、付(附)子、蜀椒、桔梗,凡八物,各二兩,并冶合和,以方寸匕先餔飯米,麻(糜)飲藥耳。”(簡8-9)可見附子是漢代常用藥物。附子主產於四川、陝西。則敦煌地區的附子應是從内地市買而來。

值得注意的是附子爲根類藥物,如鹽附子,根呈圓錐形,長4-7釐米,直徑3-5釐米。在簡牘文獻中,附子或以“稞”稱,武威醫簡17-18“治百病膏藥方”:“付子廿果(稞)”(簡17)。或以“枚”稱,武威醫簡“治加及久創及馬方”:“附子廿枚”(簡87)。或以“分”稱,武威醫簡“治傷寒遂(逐)風方”“附子三分”(簡6)。依據附子的形狀,運用紙張來包裹是可能的。

其次,關於熏力的包藥紙,紙張殘損嚴重,上有折痕,也應是包藥之用。紙上寫有“薰力”二字,墨色較淺,書寫順序從左至右,寫法少見,似爲隨意題寫而成。

薰力,即薰陸,亦名乳香,爲橄欖科植物卡氏乳香樹的膠樹脂。《本草綱目》卷三四:“熏陸主風水毒腫,去惡氣伏屍,癮疹癢毒……消癰疽諸毒,托裡護心,活血定痛伸筋,治婦人產難折傷。”從藥理可以看出,薰陸具有活血、消痛、促進肌肉生長的功效,因此是邊塞重要的備用藥物。尹灣漢墓出土的《武庫永始四年兵車集器簿》除了記載各類兵器物資外,還記録了“薰八斗”。薰即薰毒,亦即薰陸。在漢朝設于東南地區的重要武庫存儲八斗薰陸,很明顯是軍用藥物的儲備。在懸泉置遺址發現薰力的藥包,也反映出邊塞對薰陸藥物的珍藏。

值得關注的是,薰陸不產於中土,而生於熱帶沿海山地,分布于紅海沿岸至利比亞、蘇丹、土耳其等地。那麼,在敦煌懸泉置遺址發現薰陸的藥名就具有更加特殊的意義。敦煌懸泉置是漢代中西交流的一個驛站,簡文記録了漢代中原使者出使到西域以及西域諸國到中原朝貢商貿的情况。西漢中期在敦煌出現薰陸的藥物,自然也是從西域傳播而來,具有重要認識價值。

再次,關於細辛的包藥紙,紙張過殘,有折痕。紙上寫有“細辛”二字,自上而下書寫,筆劃有殘缺,從字體看,爲隸書寫就,書寫規範。

細辛,藥物名,《神農本草經》:“細辛,味辛,溫,主咳逆,頭痛腦動,百節拘攣,風濕痹痛死肌,久服明目,利九竅,輕身長年。”細辛屢見於漢代簡帛醫方,馬王堆帛書《養生方》112簡:“取菌桂二,細辛四,萩一,戊(牡)厲(蠣)一,秦椒二,各善冶。”又《養生方》124-125簡:“一曰:取細辛、乾薑、菌桂、烏喙,凡四物,各冶之。細辛四,乾薑、菌桂、烏喙各二,并之,三指最(撮)以爲後飯,益氣,有(又)令人免(面)澤。”又武威醫簡“治傷寒遂(逐)風方”:“付(附)子三分,蜀椒三分、澤舄(瀉)五分,烏喙三分,細辛五分,術五分,凡五物,冶合,方寸匕酒飲,日三飲。”居延漢簡:“傷寒四物:烏喙十分,細辛六分,術十分,桂四分。以溫湯飲一刀刲,日三夜再,行解,不出汗。”(89·20)敦煌漢簡:“治久咳逆匈痺痿止泄心腹久積傷寒方:人參、茈(紫)宛(菀)、昌蒲、細辛、薑、桂、蜀椒各一分,烏喙十分,皆合和以”。(敦2012)從以上漢簡文獻記載可以看出,細辛是使用廣泛的一種藥物,特別是在西北地方治療傷寒方面作用重要。

細辛有不同的種類,如北細辛主產于黑龍江、吉林、遼寧,漢城細辛產于遼寧東南部,華細辛主產于山東、安徽、浙江、江西、河南、湖北、陝西、四川。那麼,敦煌懸泉置記載的細辛,應該是來自中原或東北地區。西北邊塞記載市藥者到安定、長安、三輔市藥,細辛應是重要的需購藥品。

以上三方寫有藥名的紙張,是漢代藥物保存狀態的典型反映。其實在傳世文獻中,也有類似的記載。《漢書·外戚傳》:“後三日,客復持詔記,封如前予武,中有封小綠篋,記曰:‘告武以篋中物書予獄中婦人,武自臨飲之。’武發篋中有裹藥二枚,赫蹏書,曰:‘告偉能:努力飲此藥,不可復入。女自知之!’”此爲漢成帝去世後解光奏言當年趙皇后毒害曹宮母子的事例,其中涉及到“赫蹏書”,孟康注:“蹏猶地也,染紙素令赤而書之,若今黃紙也。”鄧展注:“赫音兄弟鬩牆之鬩。”應劭注:“赫蹏,薄小紙也。”晋灼注:“今謂薄小物爲鬩蹏。鄧音晉説是也。”沈欽韓注:“《玉篇》:‘蹏,赤紙也。’”周壽昌注:“據此,西漢時已有紙可作書矣。赫狀其色赤,蹏狀其式小。孟説未爲非也。”今以懸泉紙張來看,諸家“赫蹄”解爲紙張,應該是正確的。而且赫蹏書與“裹藥二枚”有關,上寫有字跡,與懸泉置發現的紙張是一致的。關於赫蹄,敦煌馬圈灣漢簡中也有相關記載:“正月十六日因檄檢下赤蹏與吏長仲齎己部掾。”(敦973),“赤蹏”,裘錫圭先生已指出就是《漢書·外戚傳》記載的“赫蹏”,可見也是漢代紙張的名稱。

綜上,從漢簡“市藥”的記載可以看出,漢代邊塞地區存在到中原内地購買藥物的活動。藥物的購買,是因爲邊塞有官醫負責吏民疾病的治療。邊地“市藥”有相關機構發出傳書,市藥者具有乘傳馬、乘車輛、住宿傳舍的待遇,可見政府對市藥活動的支持。在漢簡文獻中還發現了藥橐的記載,藥橐與邊塞守禦器具并列,説明醫藥是塞防重要的戰備物資。敦煌懸泉置出現的包藥的古紙,是認識漢代藥物保存的重要文物。紙張上記載的藥物,爲邊塞地區醫療活動中治療傷寒、風濕、外傷等的軍用藥物,一般是從内地采購而來,還有從西域傳入的藥物。漢代邊塞的市藥活動,是漢代邊塞安全保障的重要組成部分