新書|羅小華《<清華大學藏戰國竹簡>(壹一玖)所見人物名號研究》(附:李均明序)

《<清華大學藏戰國竹簡>(壹一玖)所見人物名號研究》

作者:羅小華

出版社:上海古籍出版社

出版時間:2024年7月

定價:108元

ISBN:978-7-5732-1256-6

內容簡介

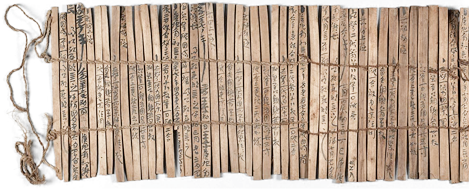

中國人的名號制度包括姓、氏、名、字、爵、謚號、職官和親稱等内容,極具特色,也是中華文化的重要組成部分。人物名號研究亦是中國歷史研究的傳統課題。20世紀以來,出土文獻的大量面世爲傳統課題帶來了新的材料、新的角度。以清華簡爲代表的戰國簡册,記載了大量的人物名號,爲學界研究先秦人物名號提供了寶貴的一手資料。本書在前輩學者所取得的成果基礎之上,立足清華簡,兼及其他戰國簡册,將人物名號作爲專題研究,試圖通過系統整理,提出一些新的意見。本書將《清華大學藏戰國竹簡》(壹—玖)中見於《漢書·古今人表》的人物,按照《古今人表》的人名條目及其順序進行編排,并沿用《史記漢書諸表訂補十種·人表考》中的人名編號,注於人名條目之前,下附按語,加以考證。另外增加“不見於《古今人表》的人物名號”“待考人物名號”和“神祇”等三章,共爲十二章。本書在戰國簡册所見人物名號與傳世文獻的對應、人物名號解詁,以及人物姓氏名號用字等三個方面,均有所貢獻。

作者簡介

羅小華,1982年生,湖南衡南人,先後在南華大學核科學技術學院、安徽大學歷史系、武漢大學簡帛研究中心求學,在重慶中國三峽博物館、清華大學出土文獻研究與保護中心(博士後)、長沙市文物考古研究所工作。主要從事戰國秦漢出土文獻研究。在《考古與文物》《出土文獻》《華夏考古》《中國典籍與文化》等期刊發表學術論文一百二十餘篇。著有《戰國簡册中的車馬器物及制度研究》(獨著)、《長沙尚德街東漢簡牘》(釋文部分主編)、《西漢長沙王陵出土漆器輯録》(副主編)等。主持國家社會科學基金後期資助項目兩項、中國博士後科學基金面上一等資助項目一項。

目錄

序(李均明) /1

凡例 /1

緒論 /1

一、研究目的與意義

二、學術史回顧

(一)傳世文獻中的人物名號

(二)出土文獻中的人物名號

三、清華簡所見人物名號研究綜論

(一)西周以前人物名號

(二)兩周時期人物名號

(三)所獲得的認識

第一章 見於《古今人表》上上的人物名號 /35

第二章 見於《古今人表》上中的人物名號 /47

第三章 見於《古今人表》上下的人物名號 /70

第四章 見於《古今人表》中上的人物名號 /88

第五章 見於《古今人表》中中的人物名號 /107

第六章 見於《古今人表》中下的人物名號 /124

第七章 見於《古今人表》下上的人物名號 /140

第八章 見於《古今人表》下中的人物名號 /158

第九章 見於《古今人表》下下的人物名號 /170

第十章 不見於《古今人表》的人物名號 /189

第十一章 待考人物名號 /215

第十二章 神祇 /243

結語 /249

一、《楚居》所見人物名號

二、《繫年》所見人物名號

三、《良臣》所見人物名號

四、其他篇章所見人物名號

參考文獻 /261

後記 /277

序

姓名是區别人類個體的標識,是人的社會性的重要體現。

姓名有其形成與發展演變的過程,有鮮明的時代、地域、族群、性别特徵。以姓氏爲例,先秦時,既有姓又有氏,姓和氏是分開的。據《左傳》隱公八年記載:“天子建德,因生以賜姓,胙之土而命之氏。”《通志·氏族序》:“男子稱氏,婦人稱姓。氏所以别貴賤,貴者有氏,賤者有名無氏。……姓所以别婚姻,故有同姓、異姓、庶姓之别。”秦漢以後,姓氏無别。同樣,每個人既有名,又有字、號等。人出生後先起名,成年後再起字。《白虎通·姓名》:“聞名即知其字,聞字即知其名。”《儀禮·士冠禮》:“冠而字之,敬其名也。”鄭玄注:“名者,質,所受於父母,冠成人,益文,故敬之也。”賈公彦疏:“名是受於父母,爲質,字者受於賓,爲文。故君父之前稱名,至於他人稱字也。是敬定名也。”《禮記·檀弓上》:“幼名,冠字,五十以伯仲,死謚,周道也。”則名、字之外,尚有排行、謚號的區别。意思是説每個人出生後起名、成年的時候取字、五十稱行次、死後稱謚。名與字意義相通。王引之《春秋名字解詁》云:“蓋名之與字,義相比附,故叔重《説文》屢引古人名字,發明古訓,莫箸於此,觸類而引申之,學者之事也。”謚實質上是對個人死後的評價。《逸周書·謚法》云“維三月既生魄,周公旦、大師望相嗣王發,既賦憲受臚于牧之野,將葬,乃制作謚。謚者,行之迹也,號者,功之表也”。謚大多爲單字。但也有多字謚,如羅小華注意到《殷高宗問於三壽》中,武丁稱彭祖爲“高文成祖”。此中“文成”即雙字謚。書中又列舉清華簡所見“獻惠”“悼哲”“景平”“莊平”“翼哀”“簡定”“簡大”“聲桓”“悼武”和“宣定”等雙字謚及“幽哀懿”“敬哀懿”等三字謚。

生人亦有號,或稱“别號”。《周禮·春官·大祝》:“號,謂尊其名,更爲美稱焉。”先秦之“老聃”“鬼谷子”等,或爲中國較早的别號,魏晉以後纔逐漸盛行。羅小華贊同方炫琛關於吴國之君有號而無謚的結論:“吴自吴子乘後,至吴子光止,歷代之君皆有號,然而未見謚者,與中原諸國異。”又認爲清華簡《良臣》所見“羖大夫”亦爲號,並引述《史記·秦本紀》所載百里奚得號之緣由,云:“繆公聞百里傒賢,欲重贖之,恐楚人不與,乃使人謂楚曰:‘吾媵臣百里傒在焉,請以五羖羊皮贖之。’楚人遂許與之。……固問,語三日,繆公大説,授之國政,號曰五羖大夫。”關於楚君中的“若敖”(《楚居》簡6)、“宵敖”(《楚居》簡7)、“莊敖”(《楚居》簡9),以及“棼冒”(《楚居》簡7),羅小華贊同羅運環“(敖)相當於‘王’的國君稱號”的觀點,並進一步懷疑:“楚國官職稱‘敖’者,是從‘酋豪’演變而來,楚君以‘地名+敖’爲稱者,或許是爲了與僅具一般‘酋豪’意義的‘敖’,以及楚國官職之‘敖’相區别。”可備一説。

當然,區别個體的標識要素還有很多。如行次、官職、爵稱、親稱、族屬,等等,且許多已成爲姓氏的來源,但作用程度與範圍有所局限。如行次限於家族同輩之間,官職多用於同一系統或機構内部的相互稱謂。姓加職官的稱謂亦多見於漢簡,如《長沙五一廣場東漢簡牘選釋》例152“府胡卒史”指長沙太守府姓胡的卒史,《懸泉漢簡》Ⅰ90DXT0112②∶33B+34B“户曹侯掾”指姓侯的户曹掾。這樣的稱謂,只有同系統、同機構的人士纔能確認,猶今同單位的人稱上級之某處長、某科長之類。少數族裔的名字,雖然所見已爲帶有漢人習慣的音譯,但也明顯不同於漢族姓名,且其前多冠以族屬名稱,如《敦煌懸泉漢簡釋粹》240“歸義羌人名籍”:

歸義壘渠歸種羌男子奴葛

歸義聊![]() 良種羌男子芒東

良種羌男子芒東

歸義壘甬種羌男子潘朐

歸義壘卜茈種羌男子狼顛

歸義聊藏耶花種羌男子東憐

歸義聊卑爲茈種羌男子唐堯

歸義聊卑爲花種羌男子蹏當

歸義壘卜茈種羌男子封芒

歸義![]() 良種羌男子落蹏

良種羌男子落蹏

以上名籍中,壘渠歸種、聊![]() 良種、壘甬種、壘卜茈種、聊藏耶茈種、聊卑爲茈種、

良種、壘甬種、壘卜茈種、聊藏耶茈種、聊卑爲茈種、![]() 良種皆爲羌人部落名,每簡最後兩個字皆爲人名。

良種皆爲羌人部落名,每簡最後兩個字皆爲人名。

羅小華《〈清華大學藏戰國竹簡〉(壹—玖)所見人物名號研究》一書,主要針對清華大學藏戰國竹簡壹至玖集及安徽大學藏戰國竹簡、上海博物館藏戰國楚竹書、曾侯乙墓竹筒、郭店楚墓竹簡、新蔡楚墓竹筒、望山楚筒、包山楚簡、夕陽坡楚簡,又與之相關的其他出土文獻所見人物名號等要素展開綜合整理與研究。

該書緒論,不僅展示了該領域的最新研究成果,亦提出許多自己的新觀點。在《所獲得的認識》一節集中做了歸納,總結與傳世文獻相符的七點及不相符的六點,對推動該領域研究的深入,有積極意義。如文中提出:“西周時期的爵稱僅有‘公’與‘伯’。東周時期爵稱則只有‘公’(45人)、‘侯’(10人)、‘伯’(2人)等三種,未見‘子’和‘男’,與金文情况相同。這一現象的存在,能够爲學界瞭解當時所謂的五等爵制提供幫助。”對研究者有很大的啟發。總體而言,如其總結所云:“就目前已經公布的清華簡人物名號而言,絶大部分見於傳世文獻記載,可證傳世文獻之確;有一部分不見於傳世文獻,可補傅世文獻之缺;還有一部分目前無法與傳世文獻的記載進行對應……即便是可與傅世文獻對應的人物名號,也不是完全吻合的,或對於同一人的記載不同(或記名,或記字),或對同一人的姓、氏、名、字等用字不同,或對君王謚號、爵稱的記載有别。”

考證部分,圍繞《漢書·古今人表》,將能詳細解析的部分分爲見於《古今人表》者及未見者兩大類。另辟《待考人物名號》及《神祇》二章,亦做了適當的説明。

見於《古今人表》的部分,完全按照《古今人表》的人名條目及順序編排,凡九章,數量最多。文中匯集了古今人士的主要研究成果,具有重要參考價值。同時作者也有自己的見解,例如關於楚熊盤(艾子),提出“考慮到古文字中‘勝’字所從聲符‘关’,與‘![]() ’的形體十分接近,容易混淆,因此,‘勝’字可能原本寫作‘

’的形體十分接近,容易混淆,因此,‘勝’字可能原本寫作‘![]() ’,由於當時‘

’,由於當時‘![]() ’‘关'形近易混,從而錯成了‘朕’,進而變爲‘勝’”的想法。又如太姒(文王妃),作者認爲:“大,當爲敬詞。朱駿聲認爲:‘凡大人、大夫、太子、太君皆尊詞。’”等等。

’‘关'形近易混,從而錯成了‘朕’,進而變爲‘勝’”的想法。又如太姒(文王妃),作者認爲:“大,當爲敬詞。朱駿聲認爲:‘凡大人、大夫、太子、太君皆尊詞。’”等等。

未見於《古今人表》的考證部分,作者下的功夫最大,有更多的獨到觀點。例如關於伍子雞,作者贊同蘇建洲關於《繫年》中的“伍之雞”可能就是“椒鳴”的説法,但是不同意他關於“《繫年》作者將‘伍鳴’改爲‘伍雞’,其後又誤將‘伍雞’搞錯世系爲伍奢的兒子”的説法,認爲《繫年》簡文“少師無極讒連尹奢而殺之,其子伍員與伍之雞逃歸吴”句中,“其子”可能只能是“伍員”的限定語,並不包括“伍之雞”。這樣,“伍子雞”就不用理解爲伍奢之子,而是另有其人。後文更指出:對於“伍之雞”的考證,不僅是對單個歷史人物的考察,還是對歷史事件和歷史地理的重新思考。《繫年》簡81:“亓(其)子五(伍)員與五(伍)之雞逃![]() (歸)吴。”據簡文所載,逃奔吴國的不僅僅是伍子胥一人,還有在“雞父之戰”中起到重要作用的、不見於傳世文獻的“伍之雞”。又認爲:“雞父之戰”的“雞父”,更像是因爲“伍之雞”指揮吴軍得勝而以人名爲地方命名。關於“子人成子”,小華也提出自己的看法:“‘子人’爲字,‘成’爲謚,後又加‘子’,可概括爲‘字+謚+子’。”又認爲書寫者也有可能是將“子人”作爲氏看待。如果是這樣,“子人成子”可以概括爲“氏+謚+子”。這在文獻中就比較常見了。“子人”爲字前加“子”。鄭國的子人氏雖在後世爲氏,在當時只能是字。

(歸)吴。”據簡文所載,逃奔吴國的不僅僅是伍子胥一人,還有在“雞父之戰”中起到重要作用的、不見於傳世文獻的“伍之雞”。又認爲:“雞父之戰”的“雞父”,更像是因爲“伍之雞”指揮吴軍得勝而以人名爲地方命名。關於“子人成子”,小華也提出自己的看法:“‘子人’爲字,‘成’爲謚,後又加‘子’,可概括爲‘字+謚+子’。”又認爲書寫者也有可能是將“子人”作爲氏看待。如果是這樣,“子人成子”可以概括爲“氏+謚+子”。這在文獻中就比較常見了。“子人”爲字前加“子”。鄭國的子人氏雖在後世爲氏,在當時只能是字。

書中還討論了類聚之稱、同稱異時、同稱異人等特殊議題,並提出他自己的看法。

羅小華在清華大學出土文獻研究與保護中心從事博士後工作期間,我們已有較多的交流。在他入職長沙市文物考古研究所之後,由於共同整理五一廣場東漢簡牘,便有更緊密的業務往來,相互學習。簡牘整理過程中,遇到涉及原件的難題,通常都由所長黄樸華和他親手解决,一絲不苟,認真負責。他關於五一廣場東漢簡牘名物的系列論文,對此批簡牘的整理與研究起著積極的推動作用。作爲年輕學者,熟悉古文字,又能貫通掌握先秦、秦漢乃至魏晉簡牘的整理與研究技巧,可喜可賀。來日方長,望能謙虚謹慎,再接再厲,更上一層樓。