杨博:出土简牍所见战国以降自由民的法律身份认定

摘要:“编户齐民”的自由民的实现过程,既是从夏商周三代过渡到传统社会的转型史,也是中国古代传统政治、社会结构的形成史。“编户齐民”的自由民是当时社会生产、生活的主体。出土简牍所见战国以迄秦汉的“编户齐民”者,即自由民的来源,是由包括故秦人“夏”、臣邦人“真”和“夏子”在内的“秦邦人”与“它邦人”共同构成的。秦汉国家对诸多族群“编户齐民”式的处理,为中国古代“大一统”国家基本形态的构建奠定了基础,体现出九州共贯、六合同风、四海一家的大一统传统。

关键词:出土简牍;编户齐民;法律身份;六合同风

一、问题的提出

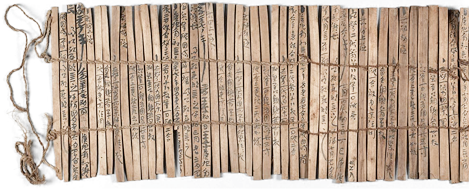

“编户齐民”对古代中国“大一统”国家形态的构建具有划时代的重要意义①。编户,《汉书·高帝纪下》颜师古注:“编户者,言列次名籍也。”[1]79-80齐民,《汉书·食货志下》颜师古注引如淳曰:“齐,等也。无有贵贱,谓之齐民,若今言平民矣。”[1]1171战国时秦、齐等国已实行将百姓户籍编为什伍之制②。随着秦始皇统一六国,“编户齐民”得以在全国范围内予以推行,并在汉代最终趋于定型。凡男子均须向政府申报年龄,称为“书年”;至成年即载明于户籍,以备国家征发徭役,称为“傅籍”;民户迁居应经官府批准后登记,称为“更籍”。秦统一后“使黔首自实田”[2],即令百姓申报土地面积,其数目载入户籍,作为国家征收赋税的主要依据。秦末刘邦入咸阳时,萧何“收秦丞相御史律令图书藏之”[3]2014,秦代的户籍资料和有关管理制度因而被汉代继承。秦汉地方官吏每年向上级汇报治绩,称“上计”,户籍状况是上计的一项主要内容。汉代户籍又称“名数”,一般每年八月由地方官吏统一查验户口,称作“案户比民”或“案比”,在此基础上登记造册,写明每户男女人口、姓名、年龄、身份、相貌、土地、爵级等情况,年终逐级向上申报。这种通过户籍方式将全部社会成员的情况进行编录登记,并据此核定人口、土地和赋役的制度,即被称作“编户齐民”。

一方面通过“分家立户”“编列名籍”,王朝得以直接掌控人口,显著提升了国家获取赋役的能力,奠定了古代中国“大一统”的经济和军事基础;另一方面通过“户”及其相应的组织建制,中央政府建立起有效的纵向控制体系,国家对社会基层的治理效能显著提升。因此,“编户齐民”有效加强了国家对社会基层的纵向控制,强化了民众对国家权力的认同。国家实现了对基层社会的有效治理,从而能够以更少的官员、成本统辖更大范围的人口和疆域。“编户齐民”的实现过程,既是古代中国过渡到传统社会的转型史,也是传统政治、社会结构的形成史③。也正因此,“编户齐民”成型的战国时期,被王夫之称作“古今一大变革之会”[4]。顾炎武在《日知录·周末风俗》中的总结,大家都很熟悉,其中提到的“邦无定交,士无定主”[5],就与春秋战国之间人身依附关系的变化有关。

春秋时期,如《左传·昭公七年》提到“人有十等”:

王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂,皂臣舆,舆臣隶,隶臣僚,僚臣仆,仆臣台,马有圉,牛有牧。[6]4447

同书襄公十四年又有:

是故天子有公,诸侯有卿,卿置侧室,大夫有贰宗,士有朋友,庶人、工、商、皂、隶、牧、圉皆有亲昵,以相辅佐也。[6]4250

这里强调的是任何人与他的属从都是不可分开的。需要注意的是,这些属从多是他自己的家族成员,或者通过家臣制度构成拟制的亲族关系④。从山西翼城大河口M2002出土的鸟形盉与盘铭中记载的有关誓约的内容⑤,到“委质”类盟书的出现,似乎标志着这种西周春秋时期流行的人身依附关系的松动⑥。春秋战国社会的剧烈变动,导致大量的自由平民开始出现。首先,由于春秋末期贵族之间的冲突,世袭贵族阶层事实上基本被摧毁。究竟是谁在国内斗争中幸存下来也许并不重要,重要的是,最后的幸存者成为国君,这样所有前贵族领地的租户都会发现自己成为国君的租户。其次,为了奖励军功,列国也常像魏国那样,向有突出战功的士兵奖赏肥沃土地和免税待遇。最后,为了增强国力,各国都非常重视开垦荒地。政府甚至通过设立专门负责开垦荒地的机构来鼓励垦荒。因此,一定数量的平民也会成为独立的自由农民⑦。在这种情势下,以商鞅变法为代表的列国制度革新之后,“编户齐民”成为当时政府的最终选择。社会成员身份的变化折射出时代的巨大变革,反映出社会形态的深刻变化⑧。到战国后期,社会居民的身份大体上已经由原先的宗族之人变为国家控制下的“编户齐民”⑨。

随着包山楚简、睡虎地秦简、张家山汉简等大量简牍的出土,学界也开始关注出土简牍文献所见社会等级秩序的讨论。对包山楚简反映的战国时期楚国的社会阶层⑩,例如“都大夫与都司马”“鬲与繁丘”“州人鼓鼗”“邑人与走徬”“少臧与冶士”“里人”“酷官”“职奋与斨”“客”等与社会等级有关的九类问题都有不少讨论11。对秦汉律构建的社会等级秩序,学界也基本取得共识12。就现有资料而言,除皇帝以外,秦汉国家将自然人区分为王侯、贵族、平民、贱民与奴婢、刑徒等社会群体与阶层。其中贱民包括司寇13、隐官14、赘婿、后父和工商从业者等。刑徒也有隶臣妾、城旦舂和鬼薪、白粲之别15,其中隶臣妾有免为庶人的可能16。五大夫爵、六百石吏和大夫位,是区分贵族和平民的标准17,标准以上是贵族,以下则是平民,也就是自由民。伴随着秦统一六国与秦汉大一统国家的构建18,“编户齐民”的自由民成为当时社会生产、生活的主体,如许倬云所言“整个中国两千多年的历史显示,中国最主要的生产者就是‘编户齐民’”[7]。下文拟在前辈时贤研究的基础上,就出土简牍所见战国以降“编户齐民”者的法律身份认定问题再作简要讨论,以供师友同好批评。

二、“秦邦人”与“它邦人”:原六国民众的身份认定

如果我们以出土法律文献较多的秦为例,这些“编户齐民”的平民,也就是自由民的法律身份被称为“秦人”或“秦邦人”。

因为秦国之外尚有其他六国,“秦邦”之外尚有“它邦”,这样与“秦邦人”相对的即有“它邦人”。伴随兼并战争和秦国的扩张,这些“它邦人”很有可能转化为“秦邦人”,这些新的“秦邦人”被称作“新民”。与“新民”相对的是“故秦民”。面对山东六国的人群,《商君书·徕民》里就有“故秦民”与“新民”的区别[8]。睡虎地秦简《秦律杂抄·游士律》中就提到有“故秦人”:

·有为故秦人出,削籍,上造以上为鬼薪,公士以下刑为城旦。(简5)[9]80,[10]169

随着占领日久,“新民”会转为“故民”。如《史记·秦本纪》记载:“(秦昭襄王)二十九年,大良造白起攻楚,取郢为南郡。”[3]213公元前278年,秦将白起攻陷楚郢都,秦设郢地为南郡。约半个多世纪以后的秦王政二十三年(公元前224年),“秦王复召王翦,强起之,使将击荆”[3]234。在前一年昌平君之乱被平定的情况下,秦人重整旗鼓,王翦、蒙武率六十万大军,发起了灭楚之役的最后决战。秦国南郡下辖安陆县的一个普通家庭中的两位青年男子惊和黑夫,在这一年的秋冬之际加入了秦军。他们所在军队的任务,不是与楚军主力交战,而是收复淮河北岸、由反叛的昌平君占领的秦地淮阳(郢陈)。他们兄弟发回家中的书信,1978年出土于湖北云梦睡虎地四号秦墓中19。惊在写给大哥衷的信中就提及“新地城”,并称自己为“故民”。受秦统治半个世纪之久的楚遗民,生长于秦国,遵守秦国律令,为秦国劳动而得到生计,无论身份,还是心理定位,都已是纯正的“秦人”20。惊在信中提示哥哥衷,政府会发动“不如令”(不遵守法令)的故民去戍守新地,其意是表示他们家是遵守秦国律令的模范家庭。两封家书展示出一个楚地家庭对秦国的国家认同21。实际上,战国晚期秦国在开疆拓土的同时,也将秦的各项制度,如律令、军功爵制、户籍、赋役制等推行于新占领的六国地区,当然也包括南郡。到秦王政二十年(公元前227年)前后,南郡的社会治理模式已经完全秦国化了,原来的楚地家庭对秦国的制度已经完全接纳。换言之,南郡的民众做秦民日久,国家认同已经建立。因此在灭楚之战中,这些秦“故民”,就会加入削弱楚地、扩大秦地的行动。

“它邦人”可能会转化为秦“故民”。反言之,“秦邦人”也可能会转为“它邦人”。如岳麓秦简《尸等捕盗疑购案》中明确提到的“它邦人”与“秦邦人”的身份转换,不惮繁缛引述如下:

廿五年五月丁亥朔壬寅,州陵守绾、丞越敢谳之:乃二月甲戌,走马达告曰:盗盗杀伤走马好□□□部中。即令狱史、求盗尸等十六人追。尸等产捕诣秦男子治等四人、荆男子阆等十人,告群盗盗杀伤好等。·治等曰:秦人,邦亡荆。阆等曰:荆邦人,皆居京州。相与亡,来入秦地,欲归义。行到州陵界中,未诣吏,悔。谋言曰:治等巳(已)有辠(罪)秦,秦不□归义。来居山谷以攻盗。即攻盗盗杀伤好等。它如尸等。·诊、问如告、辤(辞)。京州后降为秦。为秦之后,治、阆等乃群盗[盗]杀伤好等。律曰:产捕群盗一人,购金十四两。有(又)曰:它邦人□□□盗,非吏所兴,毋(无)什伍将长者捕之,购金二两。·鞫之:尸等产捕治、阆等,告群盗盗杀伤好等。治等秦人,邦亡荆。阆等荆人,亡,来入秦地,欲归义,悔,不诣吏。以京州降为秦后,群[盗盗杀伤好]等。皆审。疑尸等购。它县论。敢谳之。·吏议:以捕群盗律购尸等。或曰:以捕它邦人……

廿五年六月丙辰朔己卯,南郡叚(假)守贾报州陵守绾、丞越:子谳:求盗尸等捕秦男子治等四人、荆男子阆等十人,告群盗盗杀伤好等。治等秦人,邦亡;阆等荆人,来归义,行到州陵,悔。……京州降为秦,乃杀好等。疑尸等购。·谳固有审矣。治等,审秦人殹(也),尸等当购金七两;阆等,其荆人殹(也),尸等当购金三两。它有令(简31—43)[11]

该案是对尸等十六人抓捕群盗如何进行奖励的判定。前半部分是州陵上报南郡的案件陈述,后面是南郡叚(假)守贾回执的案件意见。该案中,男子治等原是秦人,叛出秦“邦”逃亡“荆邦”,后又与“荆邦人”阆等十人相约由属于“荆邦”的京州逃回秦“邦”。在逃入秦地州陵时,他们发现没有提前向秦国官吏通告,即“未诣吏”,加上“治”等本有“亡秦”之罪,因此,治、阆等人相谋聚集为盗。根据走马达的举报,当地政府迅速派出狱史、求盗尸等十六人追捕剿灭群盗。

问题在于根据秦律,抓捕逃亡者、盗贼均有相应的奖赏,即该案中两条律文“产捕群盗一人,购金十四两”“它邦人□□□盗,非吏所兴,毋(无)什伍将长者捕之,购金二两”。秦人对本“邦”人和“它邦人”适用的律法有别。因为依据的律法不同,给予奖励的数量也会相应悬殊,因此需要上级机关的再次判定。

有趣的是南郡叚(假)守贾的判决,似从侧面反映了秦国在实际操作中,对新兼并的山东六国土地上的人群是如何进行身份认定的22。根据案件侦查结果,阆等十人是由京州逃往秦“邦”,到达州陵时才因“未诣吏”而聚众为盗的。重要的是在这些人为盗之前,京州已降秦。由此看,阆等人为盗伤人时已为秦人。案件之所以会出现争议,正在于是否仍旧认定阆等“它邦人”的身份,即“吏议:以捕群盗律购尸等。或曰:以捕它邦人……”睡虎地秦简《法律答问》载:

捕亡完城旦,购几可(何)?当购二两。

夫、妻、子五人共盗,皆当刑城旦,今中(甲)尽捕告之,问甲当购几可(何)?人购二两。

夫、妻、子十人共盗,当刑城旦,亡,今甲捕得其八人,问甲当购几可(何)?当购人二两。(简135—137)[9]125,[10]251

上述律文所记皆为捕获本邦人逃亡、为盗的情况,每捕得一人,赏金二两23。该案所据的律文之一是“它邦人□□□盗,非吏所兴,毋(无)什伍将长者捕之,购金二两”,“非吏所兴”意为并不是官方组织的捕盗行为,但是该案却是因走马达首告,狱史、求盗尸等十六人才由政府派出的,是“吏所兴”24。因此,南郡叚(假)守贾采取了折中意见,仍视男子阆等为“它邦人”“荆人殹(也),尸等当购金三两”25。这个案例之外,睡虎地秦简《法律答问》中还明确提到有“外臣邦”:

“使者(诸)候(侯)、外臣邦,其邦徒及伪吏(使)不来,弗坐。”·可(何)谓“邦徒”“伪使”?·徒、吏与偕使而弗为私舍人,是谓“邦徒”“伪使”。(简180)[9]136,[10]269

律文说的是出使诸侯、“外臣邦”的使团中的小吏、士卒被收买而叛逃,对整个使团不实行连坐,以免使团不敢回国。既然“外臣邦”与诸侯同列,可与秦人通使,其应与山东诸侯一样属于“它邦”26,其人群也与关东诸侯一样属于“它邦人”。

三、“臣邦人”与“真”:非华夏族群的交流融合

商鞅变法时“并诸小乡聚,集为大县,县一令,四十一县”[3]203,其本质是设立新的地方行政组织,而不是简单合并聚落。《汉书·百官公卿表》云:“县大率方百里,其民稠则减,稀则旷,乡、亭亦如之,皆秦制也。列侯所食县曰国,皇太后、皇后、公主所食曰邑,有蛮夷曰道。”[1]742商鞅变法使秦人的地方行政机构,成为以县、道为单位的地方政治组织27。因秦人控制程度和当地人群华夏化程度的不同,划为县、道来分别治理。因此,秦国除在兼并战争中吸纳山东六国等“诸夏”族群之外,还专设有“属邦”,作为管理“道”与其他新归附的非华夏族群的机构28。周振鹤即曾指出“道”下可能不设乡里,整体还保留着当地人群的旧有生活方式29。对于这些专门人群的治理,睡虎地秦简《秦律十八种》中见有《属邦律》:

道官相输隶臣妾、收人,必署其已禀年日月,受衣未受,有妻毋(无)有。受者以律续食衣之。属邦。(简201)[9]65,[10]151

属邦的性质,邹水杰指出秦代属邦具有中央与地方的双重属性,作为地方郡级行政机构,管理归服的“臣邦”和有蛮夷聚居的“道”,治下也有部分有爵的普通秦人30。高智敏则指出,属邦本为中央机构,统一前后在边郡新附地区派出设置地方属邦,目的是以军事方式控制新归附的蛮夷部族31。在属邦之下由“臣邦君长”统辖“臣邦人”,这些“臣邦人”即是归附于秦国的非华夏族群的民众。当然,“臣邦”也可能包括秦所分封的封君、列侯,也会包含原则上臣服于秦的诸侯国。他们统治阶层的“君长”“君公”受秦律支配32。

睡虎地秦墓竹简的年代,学界大多认为在秦统一之前,主体书写属于秦王政时期的可能性最大,特别是《法律答问》甚至有可能解释的是商鞅变法时代制定的律法原文33。《法律答问》有:

“臣邦人不安其主长而欲去夏者,勿许。”·可(何)谓“夏”?欲去秦属是谓“夏”。(简176)[10]267

根据秦法,“臣邦人”即使对统治他们的“主长”不满,也禁止离开臣邦,因为离开臣邦就意味着脱离“秦属”。只有当臣邦为属邦之下在边徼独立设置的区划时,逃离臣邦才可能造成“去秦属”的事实。可见“臣邦”与“道”同级,均接受属邦的管辖34。

“真臣邦君公有辠(罪),致耐辠(罪)以上,令赎。”可(何)谓“真”?臣邦父母产子及产它邦而是谓“真”。·可(何)谓“夏子”?·臣邦父、秦母谓殹(也)。(简177—178)[9]135,[10]267

律文中已显示出对秦地域与人群的明确限定。地域限定很明确,也易于操作,即“秦属”皆为“夏”地。前面提到的《秦律杂抄·游士律》规定,“故秦人”一旦东逃出函谷关,即脱离“秦属”,不仅要被削籍,即不再被承认秦人的身份,被捕获之后还要根据爵位不同受到相应的惩罚。

“秦邦人”则有“真”与“夏子”之别。秦人为“夏”,“夏”是需要满足父、母或者至少是母亲为秦人,且出生在“秦属”的人35。“真”是父母均为“臣邦人”或者出生在“秦属”之外的人,即真正的蛮夷之人。虽然“真”“夏”有别,但“真”人也要遵从秦法,臣邦人逃脱“秦属”违法,即便是“真臣邦君公”在犯有轻罪时也要赎除。根据律文,至少会有秦人母亲、臣邦人父亲和“夏子”生活在臣邦、秦地郡县;臣邦人母亲、秦人父亲和“夏子”生活在秦地郡县、臣邦等四种情况。无论哪种情况,这些夫妻结合的后代均为“夏子”36,也就是华夏族群的秦人。以上所见,恰如朱圣明所言,战国时秦国已经建构起由秦本土、属邦(臣邦)等秦地与山东诸侯、外臣邦等“它邦”共同构成的“天下”政治格局37;而战国以迄秦汉的“编户齐民”者,即自由民的来源,则是由包括故秦人“夏”、臣邦人“真”和“夏子”在内遵从秦法的“秦邦人”与“它邦人”一道,来共同构成的(表1)。

此外,传世文献也记载臣邦君长与秦女通婚,其民众似也可获得“夏子”身份。《史记·东越列传》:

闽越王无诸及越东海王摇者,其先皆越王勾践之后也,姓驺氏。秦已并天下,皆废为君长,以其地为闽中郡。[3]2979

归义的蛮夷,王废为“君长”或“君公”,要遵奉秦法。前述睡虎地秦简《属邦律》虽仅存一条,但似可以推知,蛮夷王公在政治身份上已在秦君权之下。国家通过《属邦律》和其下的政区“道”,强化对蛮夷的管控,并促使这些族群向秦人郡县制下的编户齐民过渡。由下葬年代在汉文帝后元年间的胡家草场M12汉简《蛮夷(诸)律》可见38,虽然这些律条至迟抄写于汉初,但条文内容应源自战国秦律。根据这些条文,道管理归附外族政策的核心是将他们授爵编户,从而将其纳入国家机构的控制范围。

蛮夷君当官大夫,公诸侯当大夫、右大夫、左大夫,彻公子当不更,籍。(简2597)[12]

整理者已经指出是按二十等爵制对蛮夷君长进行等级划分。君长相当的军功爵最高只达第六级的官大夫,并非高爵39。至于蛮夷右大夫、左大夫等所当的不更,仅是士级。《后汉书·南蛮西南夷列传》有:

及秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其民爵比不更,有罪得以爵除。[13]2841

巴中蛮夷“其民爵比不更”,与之相应,岳麓秦简、里耶秦简、里耶户籍简中存在大量新地黔首有爵的信息40。例如里耶秦简的28枚户籍简中有16枚带有爵位信息,被登记者多持“荆不更”之爵。邢义田指出这些居民原应为楚人,“不更”应是秦廷比照他们原有的楚爵,给予相当等级的秦爵。这或许是秦笼络或争取占领区楚民归顺的一种办法41。里耶秦简户籍简和《南蛮列传》,虽然性质、时代皆不尽相同,却不约而同地提到新归的外邦、外族人,其爵相当于不更一级,似非偶然。参考本条简文的规定,它可能就是里耶户籍简和《南蛮列传》政策的依据。由此推论,简2597条文极可能沿袭自秦42。由此,巴中蛮夷被纳入秦臣邦体系后,君长世尚秦女,人民爵比不更,有罪也可以爵除罪,与《法律答问》的规定相印证43。在统一进程中,秦吸收了大量西戎、巴、蜀等非秦人族群;其后秦王政横扫山东六国、拓边南北,其间臣服的族群应更多。统一之后,秦汉大一统国家建构过程中,上述以“编户齐民”方式融合非华夏族群的模式也不断被复制。如胡家草场M12汉简《蛮夷(诸)律》中还专门提到:

外蛮夷人归羛(义)者,皆得越边塞徼入。(简1272)

为汉以来,来入者为真。子产汉而为后者,不用此律。(简1584)44

“边塞徼”之外的蛮夷是外蛮夷,他们可以越过边塞徼来归附而为“真”。他们在汉地所生后代,自然就是汉人,不再适用《蛮夷诸律》45。非“诸夏”族群,如淮夷、泗夷等,皆“散为民户”[13]2809,承担国家的贡赋义务。这样,在统一国家政策及相关措施的推动下,中央王朝明确了蛮夷入华夏的族群融合与国人塑造方式,为汉晋后世所继承46,产生了深远的历史影响。

结 语

春秋战国社会的剧烈变动,导致大量的自由平民开始出现。商鞅变法后,“编户齐民”成为当时政府的最终选择。社会成员身份的变化折射出时代的巨大变革,反映出社会形态的深刻变化。到战国后期,社会居民的身份大体上已经由原先的宗族之人变为国家控制下的“编户齐民”。“编户齐民”有效加强了国家对社会基层的纵向控制,强化了民众对国家的认同。“编户齐民”的自由民的实现过程,既是从夏商周三代过渡到传统社会的转型史,也是中国古代传统政治、社会结构的形成史。出土简牍所见战国以迄秦汉的“编户齐民”者,即自由民的来源,是由包括故秦人“夏”、臣邦人“真”和“夏子”在内的“秦邦人”与“它邦人”共同构成的。战国时代以华夏族为主导的民族融合以及“编户齐民”体制下社会等级、身份秩序的确立,至秦汉时代的对外开拓,特别是将居住在中原周边的许多非华夏族群逐渐融入“编户齐民”的体制,为中国古代“大一统”国家基本形态的构建奠定了基础,是中华民族交往交流交融历史取向的鲜明体现。新的“中国人”共同身份认同由此产生。“六合同风,四海一家”的大一统传统成为中华文明持续发展的坚实基础。中华文明突出的统一性特征正式奠基,中华文明突出的包容性的悠久传统也借此得以展现。

本文原载《中原文化研究》2024第4期