“简读西北”工作坊第100期:洪帅:简牍校读述要

2024年9月3日19:30,西北师范大学文学院“简读西北”工作坊第100期讲座在西北师范大学致公楼(原10号教学楼)B区518会议室顺利举办。本次学术讲座西北师范大学文学院洪帅教授主讲,题目为“简牍校读述要”。讲座由西北师范大学文学院任立副教授主持,西北师范大学国际文化交流学院杨同军教授、美术学院徐静副教授、兰州理工大学的张俊娅副教授,文学院任立副教授、李三梅老师,汉语言文字学、古典文献学等专业硕博士研究生等约40人参与了本次讲座。

洪帅教授的讲座分三部分:“何谓简牍”“简牍的价”和“简牍研读基本功”。

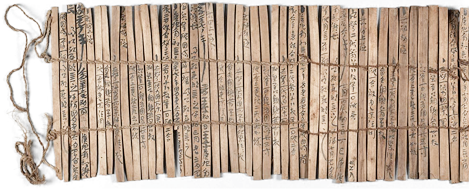

首先,洪帅教授通过解释“简”和“牍”的含义,追溯其字形,使学生理解“简牍”的概念。“简”是竹制的,“牍”是木制的,两者分别反映了南方和北方的材料特点。牍较宽,可写多行字,长度约一尺,称为“尺牍”。将一枚一枚的简用绳子编联起来就叫“册”,即古代的书籍。简牍的制作包括备料、片解、刮削、杀青、编联等步骤,使用的工具有笔、墨、砚和书刀,汉代执掌文案的官吏称为“刀笔吏”。简牍不仅在中国各地出土,还在日本、韩国、意大利等地发现。按朝代分,简牍有战国简、秦简、楚简、汉简等,到魏晋时期被纸张取代。简牍还可分为北方简和南方简,反映了地域特色。

历史上,晋武帝时期汲郡人不准盗掘魏襄王墓所得的汲冢古书是最早的出土简牍记载。20世纪初,斯坦因和斯文·赫定等外国探险家在新疆和敦煌等地发现了大量汉文和佉卢文简牍,这些汉晋简牍与殷墟甲骨、敦煌遗书、内阁档案并列,被王国维称为中国文献的四大发现,对后世的敦煌学、甲骨学和简牍学的发展产生了深远影响。

简牍是内容与形式一致的“同时资料”,因其未经后世改动而备受学界重视。这类资料包括甲骨、金石、木简及作者手稿,其内容和外形均产生于同一时期。相对地,传世文献属于“后世资料”,经过转写转刊,外形产生晚于内容。简牍可以细分为典籍和文书两类,文书内容多为社会制度、日常生活及当时社会经济状况,它所提供的资料价值是其他文献所无法代替的。

接着,洪帅教授强调了简牍研读的几个基本功:首先,“识文字”,指出简牍时代汉字经历了从战国异形到秦统一再到汉末楷体的发展,简牍文书追求效率,促进了隶变与草化,出现了大量简体字和异体字,研读时需注意区分。西汉中期还出现了一些容易混淆的同形字与形近字,如“土”“士”“出”字皆作“土”形。其次,“明通假”,通假字因声音相同或相近而通用,明通假有助于正确理解简文内容。第三,“别符号”,简牍中有“●”“▲”“=”“✓”等各种符号,其含义类似现代标点符号,对解读简牍有重要辅助作用。第四,“明形制”,简牍的形制包括长度、宽度和材料,不同形制对应不同文书称谓。最后,需注意简牍文书的性质、分类以及考古信息等,这些都对研读简牍文献至关重要。

在讲座互动环节,文学院李三梅老师与洪帅教授讨论了楚简与汉简的区别及研读时需要注意的问题,还有对简牍感兴趣的同学进行了提问,洪帅教授一一作了解答。

讲座进行了两个多小时,在热烈的气氛中圆满结束。